Site : http://www.eglise-catholique-algerie.org Site ADS: http://amisdiocesesahara.free.fr/

Edition du 30 janvier 2017

clichés mlf

BILLET MENSUEL JANVIER 2017 Bien chers amis. Depuis ces dernières années, notre Église diocésaine, et elle n’est pas la seule, a beaucoup changé de visage. Nous le remarquons davantage lors de nos assemblées, elle prend une dimension plus universelle, même si de fait elle reste encore marquée par l’origine française de ceux et celles qui assument certaines tâches de service et de responsabilité. Cette dimension universelle s’inscrit vraiment dans notre vocation. Nous avons déjà réfléchi sur ce point, et vu l’importance d’accueillir en notre famille des cultures qui vont du Vietnam jusqu’au Brésil en passant par l’Afrique et par l’Europe. Nous voyons presque chaque année sa physionomie évoluer, sa mission aussi. Mais sa fragilité et sa précarité font toujours partie de notre patrimoine commun. Cette précarité touche aussi nos moyens de vivre. Nous ne pouvons plus compter sur la générosité spontanée de donateurs, sauf de façon exceptionnelle. De nouveaux besoins se font sentir au sein de la population qui nous accueille, auxquels nous essayons de répondre par nos modestes moyens. Nos propres personnes sont à n’en point douter le meilleur don que nous pouvons offrir. C’est aussi dans le partage de notre humanité commune que nous recevons et donnons le plus. Mais nous ne sommes pas des êtres désincarnés et il nous faut bien en passer par des moyens matériels et financiers. Un diocèse n’est pas qu’une réalité spirituelle où chacun, chacune puise ses moyens de vivre comme il peut. Il s’appuie sur tout un tissu de solidarités concrètes, à l’intérieur de lui-même et au sein de l’Église universelle. Dans notre cas, nous avons peu de ressources financières qui nous permettent une réelle autosuffisance. A travers des projets, il nous faut chercher des fonds, les trouver, les répartir équitablement, les gérer et, enfin, justifier leur utilisation aux organismes qui nous les offrent. Un Diocèse, c’est aussi, n’ayons pas peur du mot, une entreprise, fût-elle de type familial. Cette entreprise demande une gestion sérieuse, parfois serrée, d’autant que nos moyens sont modestes et que nous devons rendre des comptes à ceux qui nous aident, – et ce sont souvent des gens aux modestes revenus qui les alimentent. Nous devons aussi en rendre compte devant l’État. Deux associations nous donnent une existence juridique : l’ADA (Association Diocésaine d’Algérie) et l’ACRCA (Association des Communautés Religieuses Catholiques d’Algérie). Ces dernières sont de statut algérien et répondent comme il se doit à un certain nombre de critères définis par la Loi, qui sont une garantie à la mesure de la contrainte qu’elle requiert. La situation financière en fait partie. Il en est parmi nous qui sont plus spécifiquement en charge de cette entreprise familiale. Je pense surtout à notre économe diocésain, qui en réfère à une experte comptable agréée. Nous lui devons toute la sollicitude due à un travail qui se fait beaucoup dans l’ombre, et de la même manière, à celle qui assure la responsabilité du service diocésain de la Caritas. Que ceux et celles qui ont dans leur communauté la responsabilité de l’économat imaginent la voir se multiplier à la mesure de notre diocèse : souci de l’entretien des personnes, de leur alimentation, de leur couverture médicale, de l’entretien des maisons, des projets caritatifs, humanitaires, culturels… que sais-je encore ! Je suis témoin chaque jour de la peine, et de la compétence que cela requiert de la part des responsables de telles tâches. Et je terminerai ce billet par une recommandation tout à fait à propos de l’apôtre Paul : « Nous demandons, frères, d’avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous… Estimez-les avec une extrême charité, en raison de leur travail »… (1 Th. 5,12-13) Je l’écris en ne doutant pas que vous le faites.  +Claude, votre frère

évêque. +Claude, votre frère

évêque. |

||||

|

* Nominations : Sœur Martine, de Ouargla, a accepté d’assurer le service diocésain de la Caritas. Nous la remercions vivement. Elle commence à s’initier auprès de Sr Marie-Christine qui se prépare à passer le relais. Sr Martine assurera cette charge à partir de Ouargla, avec des petits séjours indispensables à Ghardaia pour être en lien avec Jean-François, notre économe diocésain. Catherine Pereira, qui avait reçu de la DCC cette mission, n’a pas pu obtenir son visa pour remplir la fonction. Le Père Felix a accepté de continuer à faire partie du Conseil Rapproché. * Cette année, la CERNA (Conférence Épiscopale Régionale du Nord de l’Afrique), se tiendra au Sénégal, au Monastère de Keur Moussa, du 26 janvier au 6 février. Nous avons pensé commencer cette rencontre par une retraite commune animée par le Cardinal Sarr, archevêque émérite de Dakar. Nous voulions marquer ainsi le lien avec les Églises de l’Afrique subsaharienne. Notre évêque Claude, qui a déjà fait ses adieux à la CERNA lorsqu’elle s’est déroulée l’an dernier à Tanger… y participera donc avec notre vicaire général le P. Bertrand. * Le Père Marek va accueillir

5 personnes à Adrar, pendant les deux mois de

février et de mars, pour un cours

d’arabe algérien. Ce sont les

diocèses d'Alger, Constantine et Oran qui lui

envoient ces nouveaux arrivés ; ils feront donc de

l'initiation à la langue parlée bien sûr, mais

aussi sans doute à la culture du pays. Bonne

session à eux !

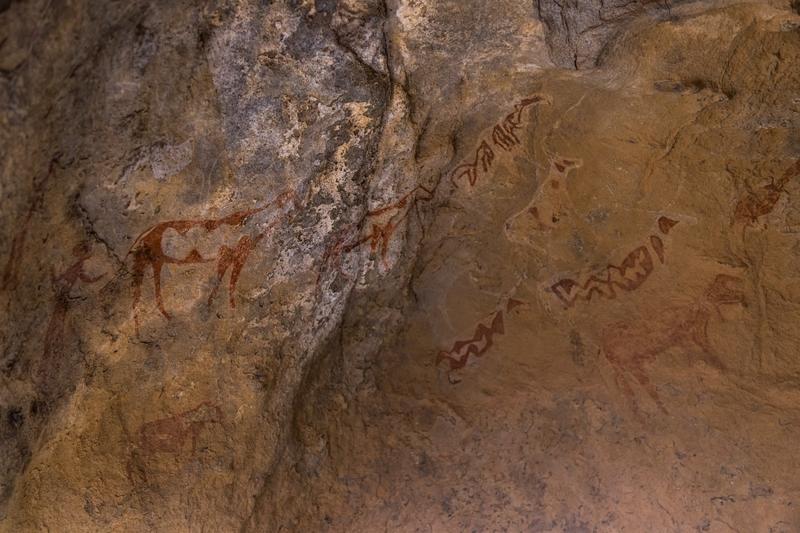

Elle tourne depuis novembre dernier, dans la wilaya de Ghardaia, dans des lieux officiels comme à L’EFFAGE (ODEJ) dans le centre de Ghardaia, à l’université, au cours d’un colloque sur le patrimoine immatériel, et surtout dans les différentes villes du M’zab, à l’invitation d’associations travaillant sur la sauvegarde de leur patrimoine (Beni Isguen, la palmeraie de Ghardaïa, Mélika, Guerrara). Cela va continuer jusqu’en avril avec Bounoura, Beni Isguen et Guerrara à nouveau (mais plus longtemps car les femmes n’ont pas pu la voir suffisamment !). Les visiteurs remercient chaleureusement les Pères Blancs de mettre à leur disposition ces photos qui font partie de leur patrimoine. C’est aussi l’occasion, pour beaucoup d'anciens, de nous rappeler qu’ils ont été à l’école des Pères ou des Sœurs, et qu’ils gardent en mémoire tel Père ou telle Sœur. L’aventure va se poursuivre à Djelfa en Février, puis à Adrar en Mars, où sera présentée une exposition spéciale sur les oasis sahariennes, à partir des photos et textes du récit du voyage du Père Vellard en 1903, avec Mgr Guérin. * Luc et Marie Feillée, volontaires de la DCC (ô combien appréciés !) et membres de la Mission de France, ont accepté de prolonger leur engagement dans le diocèse pour, peut-être, trois autres années. On ne change pas une équipe qui gagne ! Un grand merci pour tous les deux. * L'annuaire interdiocésain va enfin sortir. Au dernier conseil rapproché, il a été décidé que chaque communauté en recevrait un exemplaire gratuit. De même, nous fournirons un ordo gratuit à chaque paroisse. Dans les jours qui viennent, nous enverrons le modèle numérique de l'annuaire que nous venons de recevoir – nous ne disposons pas de celui de l'ordo. Puis nous ferons parvenir les exemplaires papier au gré des voyages des uns et des autres. Ceux qui voudront obtenir l'un ou l'autre de ces documents pour leur usage personnel, sous la forme "papier", le commanderont au secrétariat. Calendrier de Mgr Rault janvier 2017

Conseil

Rapproché fin

janvier- CERNA à

Dakar et Keur Moussa (avec

le P. Bertrand) mi-février

: Retour à Ghardaia. |

||||

| De la

Rédaction du Site ADS |

||||

| In

La Croix Urbi&Orbi Africa 30 janvier 2017 Mgr Claude Rault : « L’apport des migrants subsahariens est un ballon d’oxygène pour l’Église nord-africaine »  Au Sénégal pour une réunion de la conférence épiscopale de la région nord-africaine (CERNA), l’évêque du diocèse de Laghouat-Ghardaia, qui s’étend sur une superficie de plus de deux millions de km², Mgr Claude Rault, est revenu sur l’importance de la présence des étudiants et migrants subsahariens sur la vie de l’Église en Afrique du nord, particulièrement celle d’Algérie. Constituant une communauté importante, les migrants venus d’Afrique noire sont devenus une préoccupation de l’Église. Même si l’accueil constitue un véritable problème dans cette partie de l’Afrique. « Nous essayons de les identifier et de leur rendre visite tous les 15 jours pour des journées de partage et de convivialité », a dit Mgr Claude Rault, révélant qu’il y a beaucoup d’étudiants à Alger, à Constantine et à Oran. « Et pour mieux les intégrer, des sessions de formation sont organisées pour leur permettre de mieux connaître la société algérienne ». La présence d’étudiants, un ballon d’oxygène Si dans certains cas, les étudiants sont considérés comme des envahisseurs, ce n’est pas le cas pour l’Église en Afrique du nord. « L’apport des étudiants est un ballon d’oxygène pour notre église, a noté Mgr Rault, insistant que leur présence est une vraie chance pour le renouvellement de l’église ». C’est ce qui explique la tenue de cette réflexion dans un pays comme le Sénégal. Car, l’Afrique du nord est « bénéficiaire du laïcat » venant de l’Afrique subsaharienne. Mieux, son apport donne à cette Église un visage « plus universel ». Dans cet accueil, l’Église algérienne ne manque pas d’ingéniosité pour faire vivre cette vague de chrétiens. Elle organise annuellement de grands rassemblements, « à l’image de ce qui se fait à Taizé » à Tlemsen, à Skigda. Il y a aussi les universités d’été à la maison diocésaine d’Alger. Ces rencontres sont des occasions pour dispenser un enseignement, a affirmé l’évêque. Au secours des prisonniers chrétiens L’Église ne s’occupe pas seulement des étudiants. Les migrants, souvent en transit, constituent une part importante de ces personnes qui font vivre l’Église du nord de l’Afrique. Parfois, il y a des paroisses où la présence des migrants est aussi importante que celle des étudiants. C’est le cas à Tamanrasset où 20 à 50 fidèles sont des migrants, informe Mgr Rault. Avant de noter, pour s’en féliciter, que la migration est « un défi et une chance pour leur Église ». En ce sens qu’elle lui permet de « s’élargir ». Mais, cette présence de migrants, souvent illégaux, entraîne, parfois, des arrestations et même des emprisonnements. Consciente de cet état de fait, l’Église, en collaboration avec le ministère de la justice d’Algérie, a mis en place une aumônerie. Elle permet à cette équipe pastorale « d’une trentaine » de personnes y compris de prêtres et religieux de rendre souvent visite aux détenus chrétiens dans les prisons. D’ailleurs, grâce à cette équipe, une liaison peut s’établir entre ces détenus et leurs familles en Afrique subsaharienne. Charles Senghor (à Dakar) *****

de la Rédaction du site ADS

|

||||

|

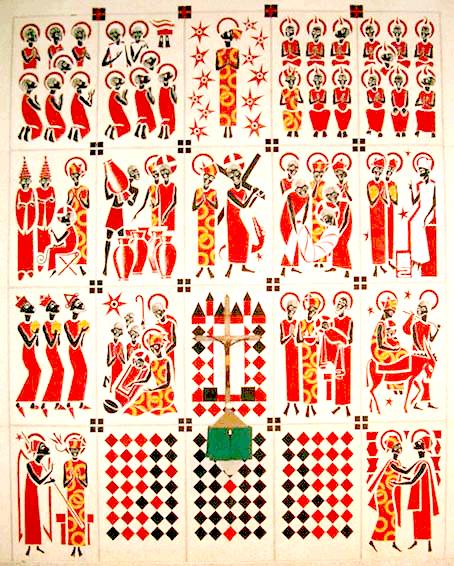

Keur

Moussa (la Maison de Moïse) est une abbaye

sénégalaise en Afrique de l’ouest, fondée en 1963 par

l’abbaye bénédictine de Solesmes en France. Dans

l’esprit de la réforme liturgique du Concile Vatican II,

les moines ont été amenés à développer une musique

liturgique inspirée des cultures musicales de l’Afrique,

en particulier dans l’utilisation des instruments de

musique : kora, balafon, tam-tam.

En 1993, les moines de l’Abbaye de Keur Moussa ont obtenu aux États-Unis le PRIX INTERNATIONAL DE MUSIQUE ALBERT SCHWEITZER pour l’ensemble de leur oeuvre musicale. En 2004, le Pape Jean-Paul II a voulu encourager l’Abbaye de Keur Moussa pour son “précieux travail d’inculturation du très riche répertoire musical grégorien dans les cadences et rythmes de l’Afrique” en lui attribuant le PRIX DES ACADÉMIES PONTIFICALES. Les chants enregistrés sont surtout en français, cependant certains sont dans les langues de diverses ethnies du Sénégal : wolof, diola, sérère etc. Les instruments sont essentiellement africains : koras, balafons (balante, malinké, turka, etc...), djembé, hochet, sabar, tabala, tambour d’eau, etc. mais aussi plus familiers aux européens comme flûtes, harpe celtique ou hautbois. Dès 1964, les moines se sont initiés à la Kora, une harpe mandingue. C’est autour de cet instrument que leur musique liturgique s’est comme cristallisée. Ils perfectionnent la fabrication de l’instrument, trouvant maintes solutions permettant de rendre l’instrument plus stable et plus performant. La création d’un atelier de fabrication leur permet aujourd’hui de commercialiser cette kora qui est ainsi répandue sur les cinq continents. |

sommaire