***************************

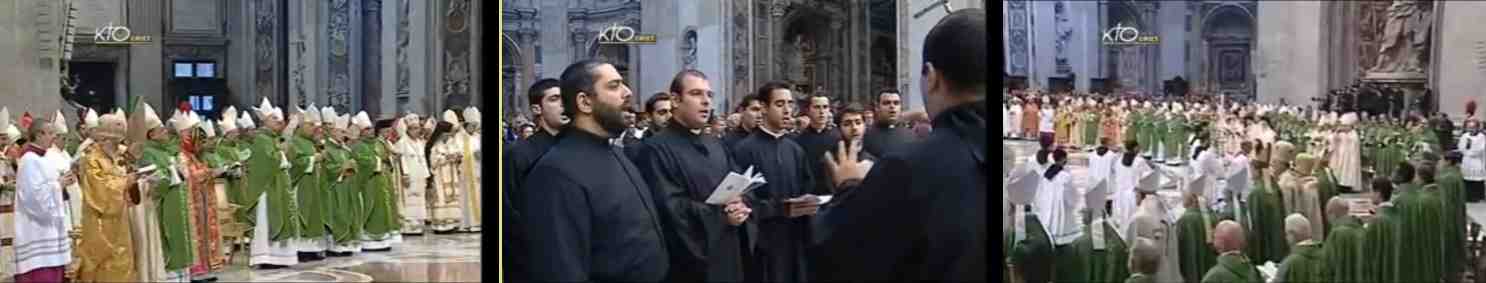

ECHOS du SYNODE des EVEQUES DU MOYEN ORIENT

CHRETIENS DE LA MEDITERRANEE

DIALOGUE ET SOLIDARITE

entre les CHRETIENS D'ORIENT ET D'OCCIDENT

Rome : 4-24 octobre 2010

Dans le cadre du dialogue islamo-chrétien grâce aux sites

et INFO CATHO,

le site ADS relaye quelques aspects de ce Synode.

Parmi les thèmes abordés, celui de la vie des chrétiens en pays musulmans a été au centre de nombreuses interventions.

Il y fut aussi démandé une théologie et une organisation juridique de l´Eglise qui redonnent aux patriarches d´Orient

leurs privilèges des premiers temps dans l´Eglise universelle, auprès du pape, tête de toute l´Eglise.".

La situation des chrétiens et leur statut en Terre Sainte y tint une place toute particulière.

ECHOS du SYNODE des EVEQUES DU MOYEN ORIENT

CHRETIENS DE LA MEDITERRANEE

DIALOGUE ET SOLIDARITE

entre les CHRETIENS D'ORIENT ET D'OCCIDENT

Rome : 4-24 octobre 2010

Dans le cadre du dialogue islamo-chrétien grâce aux sites

et INFO CATHO,

le site ADS relaye quelques aspects de ce Synode.

|

Parmi les thèmes abordés, celui de la vie des chrétiens en pays musulmans a été au centre de nombreuses interventions.

Il y fut aussi démandé une théologie et une organisation juridique de l´Eglise qui redonnent aux patriarches d´Orient

leurs privilèges des premiers temps dans l´Eglise universelle, auprès du pape, tête de toute l´Eglise.".

La situation des chrétiens et leur statut en Terre Sainte y tint une place toute particulière.

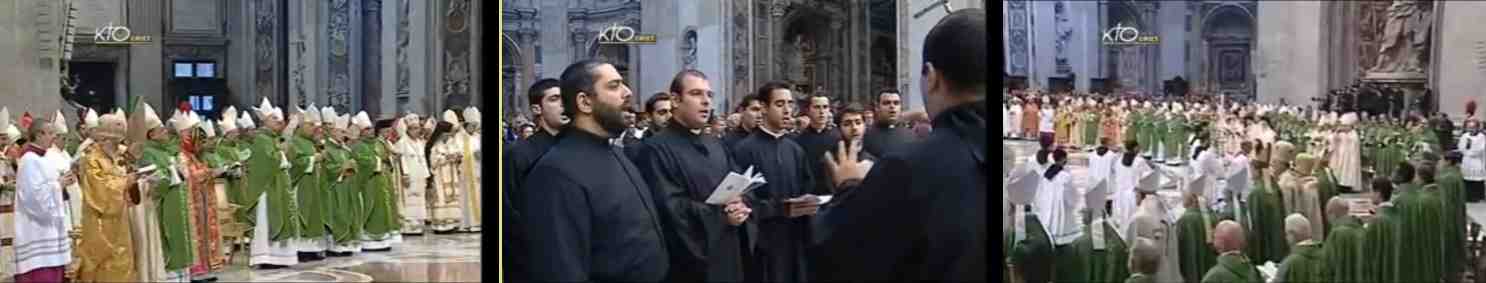

| - 14 octobre : Septième

congrégation générale. - Extraits : Les propos

iréniques des deux invités islamiques contrastaient avec

les difficiles conditions des communautés chrétiennes

dans ce monde islamique. http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_24_speciale-medio-oriente-2010/03_francese/b12_03.html |

M.MUHAMMAD

AL-SAMMAK (LIBAN) ( Extraits) M.MUHAMMAD

AL-SAMMAK (LIBAN) ( Extraits)"Les problèmes qu'affrontent les chrétiens d'Orient présentent deux points négatifs: le premier point concerne le manque de respect des droits de la citoyenneté dans la pleine égalité face à la loi dans certains pays. Le second concerne l'incompréhension de l'esprit des enseignements islamiques particuliers relatifs aux relations avec les chrétiens que le Coran a qualifiés comme les plus disposés à aimer les croyants, justifiant cet amour en disant qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil... Ces deux points négatifs, dans tout ce qu'ils comportent comme contenus intellectuels et politiques négatifs, et dans tout ce qu'ils impliquent comme attitudes relatives aux accords et à leur application et qu'ils causent comme actions inquiétantes et nuisibles, nous font du mal à tous, chrétiens et musulmans, et nous offensent tous dans notre vie et dans notre destin communs. Pour cela, nous sommes appelés, en tant que chrétiens et musulmans, à travailler ensemble pour transformer ces deux éléments négatifs en points positifs: en premier lieu, à travers le respect des fondements et des règles de la citoyenneté qui réalise l'égalité d'abord en droits et ensuite en devoirs. En second lieu, en dénonçant la culture de l'exagération et de l'extrémisme dans son refus de l'autre et dans son désir d'avoir le monopole exclusif de la vérité authentique et en œuvrant à la promotion et à la diffusion de la culture de la modération, de la charité et du pardon en tant que respect de la différence de religion et de croyance, et de la différence de langue, de culture, de couleur et de race; ensuite, comme nous l'enseigne le Coran, nous nous remettons au jugement de Dieu concernant nos différences. Oui, les chrétiens d'Orient sont à l'épreuve, mais ils ne sont pas seuls... La présence chrétienne en Orient, qui œuvre et qui agit avec les musulmans, est une nécessité autant chrétienne qu'islamique. C'est une nécessité non seulement pour l'Orient, mais aussi pour le monde entier. Le danger que représente l'érosion de cette présence au niveau quantitatif et qualitatif est une préoccupation autant chrétienne qu'islamique, non seulement pour les musulmans d'Orient, mais aussi pour tous les musulmans du monde entier. De plus, je peux vivre mon islam avec tout autre musulman de tout état et de toute ethnie, mais en tant qu'arabe du Moyen-Orient, je ne peux pas vivre mon arabité sans le chrétien arabe du Moyen-Orient. L'émigration du chrétien est un appauvrissement de l'identité arabe, de sa culture et de son authenticité. C'est pour cette raison que je souligne encore une fois ici, depuis la tribune du Vatican, ce que j'ai déjà dit à la Mecque, à savoir que je suis préoccupé pour l'avenir des musulmans d'Orient à cause de l'émigration des chrétiens d'Orient. Conserver la présence chrétienne est un devoir islamique commun autant qu'un devoir chrétien commun. Les chrétiens d'Orient ne sont pas une minorité accidentelle. Ils sont à l'origine de la présence de l'Orient avant l'islam. Ils sont une partie intégrante de la formation culturelle, littéraire et scientifique de la civilisation islamique". Pour plus, lire l'intervention complète |

AYATOLLAH SEYED

MOSTAFA MOHAGHEGH

AHMADABADI (IRAN) Extraits AYATOLLAH SEYED

MOSTAFA MOHAGHEGH

AHMADABADI (IRAN) Extraits"Au cours des dernières décennies, les religions se trouvent face à de nouvelles conditions, dont l'aspect le plus important est le désordre prolongé de leurs disciples dans les lieux véritables de la vie sociale, ainsi que dans les arènes nationale et internationale. Avant la Seconde Guerre mondiale, et malgré les développements technologiques, les fidèles des différentes religions vivaient plus ou moins à l'intérieur de leurs frontières nationales. Il n'y avait ni l'énorme question de l'immigration ni la forte expansion de la communication qui met en relation autant de groupes sociaux différents... Nous assistons aujourd'hui aux changements profonds qui se sont produits au cours des cinquante dernières années et à une transformation qui se poursuit à une vitesse inouïe. Ceux-ci ont eu non seulement des effets sur la qualité des rapports existant entre les religions, mais ils ont également influé sur les relations entre les différents segments des religions et même avec leurs fidèles. Certes, aucune religion ne peut rester indifférente à cette situation en mutation rapide. Dans les sociétés où ont été placés différents groupes ethniques avec leurs propres langues et religions, il faut respecter leur présence et leurs droits aux fins de la stabilité sociale et du bon sens éthique. L'accord entre les intérêts et le bien-être social au niveau national et international est tel qu'aucun groupe ni aucun pays ne peut être ignoré. C'est la réalité de notre temps... Nous devrions aussi analyser quelle est la condition idéale pour les croyants et les disciples. Comment parvenir à la meilleure situation possible? Le monde idéal serait un état où les croyants de n'importe quelle confession peuvent vivre libres, sans appréhensions, craintes ni obligations, selon les principes de base et les modes de leurs coutumes et de leurs traditions. Ce droit qui est universellement reconnu devrait en fait être exercé par les Etats et les communautés". Pour plus, lire l'intervention complète |

INTERVENTION

DE

L’

INVITÉ SPÉCIAL, RABBIN DAVID ROSEN, CONSEILLER DU

GRAND RABBINAT D'ISRAËL, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT POUR LES

AFFAIRES INTERRELIGIEUSES DE L'"AMERICAN JEWISH COMMITTEE" ET DE

L'INSTITUT HEILBRUNN POUR L'ACCORD INTERNATIONAL INTERRELIGIEUX

(ISRAËL) Texte intégral de l'intervention au Synode du rabbin David Rosen Lire la traduction du texte intégral sur le site Zenit de l'intervention prononcée en anglais par le rabbin David Rosen, conseiller du Grand Rabbinat d'Israël, directeur du département pour les affaires interreligieuses de l'American Jewish committee et de l'Institut Heilbrunn pour l'accord international interreligieux (Israël). Invité spécial du Synode pour le Moyen-Orient, il est intervenu en fin de journée, le 13 octobre, au cours de la 5e Congrégation générale. la traduction du texte intégral de l'intervention prononcée en anglais par le rabbin David Rosen, conseiller du Grand Rabbinat d'Israël, directeur du département pour les affaires interreligieuses de l'American Jewish committee et de l'Institut Heilbrunn pour l'accord international interreligieux (Israël). Invité spécial du Synode pour le Moyen-Orient, il est intervenu en fin de journée, le 13 octobre, au cours de la 5e Congrégation générale. |

|

|

| Quelques

extraits d'autres interventions

P.DAVID NEUHAUS, SJ, VICAIRE DU PATRIARCAT LATIN DE JERUSALEM POUR LA PASTORALE DES CATHOLIQUES DE LANGUE HEBRAIQUE "L'hébreu est également la langue de l'Eglise catholique au Moyen-Orient. Des centaines de catholiques israéliens expriment tous les aspects de leur vie en hébreu, inculturant leur foi au sein d'une société qui est définie par la tradition hébraïque... Aujourd'hui, le vicariat de langue hébraïque doit affronter un profond défi... à la recherche de voies pouvant servir de pont entre l'Eglise, parlant surtout l'arabe, et la société israélienne hébraïque, afin de promouvoir aussi bien l'enseignement du respect pour les peuples de l'Ancienne Alliance qu'une sensibilité au cri de justice et de paix pour les juifs et les Palestiniens. Ensemble, les catholiques parlant l'arabe et ceux parlant l'hébreu doivent témoigner et travailler en communion pour l'Eglise dans la terre où elle a vu le jour". MGR.LOUIS SAKO, ARCHEVEQUE CHALDEEN DE KIRKUK (IRAK), ADMINISTRATEUR PATRIARCAL DE SULAIMANIYA "L'exode mortel qui afflige nos Eglises ne pourra guère être évité. L'émigration est le plus grand défi qui menace notre présence. Les chiffres sont inquiétants. Les Eglises orientales, mais aussi l'Eglise universelle, doivent prendre leurs responsabilités et faire, avec la communauté internationale et les autorités locales, des choix communs qui respectent la dignité de la personne humaine. Des choix qui devront se baser sur l'égalité et la pleine citoyenneté, comportant des engagements de partenariat et de protection. La force d'un Etat doit se baser sur sa crédibilité dans l'application des lois au service des citoyens, sans discrimination entre majorité et minorité. Nous voulons vivre en paix et en liberté, et non pas survivre". MGR.YOUSSEF BECHARA, ARCHEVEQUE MARONITE D'ANTELIAS (LIBAN) "Etant donné que la majorité écrasante des pays du Moyen-Orient est musulmane et refuse donc la laïcité, il serait préférable, pour notre synode, d'utiliser, à la place, le terme de citoyenneté ou d'état civique. Car c'est un terme qui est plus admis et comprend les mêmes réalités... Mais pour que la réalité de la citoyenneté soit admise, généralisée et intégrée au niveau des constitutions et surtout des mentalités, un double travail est requis: au niveau de la société populaire, les moyens de communication sociale peuvent être d'un grand secours. Car, il s'agit d'ancrer dans les masses les notions que comporte la citoyenneté, surtout l'égalité de tous et l'acceptation de la diversité religieuse et culturelle. Au niveau éducatif...la citoyenneté peut être nourrie tout au long des années de formation. Un travail d'épuration s'impose au niveau des programmes pour en éliminer les discriminations. Ce double travail s'impose si on veut dépasser le niveau des élites pour qui la citoyenneté, le dialogue et même la liberté sont admis, pour pouvoir atteindre les masses qui peuvent être manipulées et verser dans tout genre d'extrémisme". MGR.SALIM SAYEGH, VICAIRE DU PATRIARCAT LATIN DE JERUSALEM POUR LA JORDANIE "Parmi les problèmes que rencontre l'Eglise au Moyen-Orient, il faudrait mentionner celui des sectes, qui provoquent une grande confusion doctrinale... Que faire pour garder le dépôt de la foi et limiter leur influence croissante?.. Les curés et les pasteurs d'âmes sont priés avec insistance, de visiter les familles et de prendre leur part de responsabilité pour expliquer, défendre, semer, vivre et aider à vivre la foi catholique. S'occuper sérieusement de la formation chrétienne des adultes... Sensibiliser les écoles catholiques à leur mission... Avoir le courage de réviser les livres de catéchisme pour qu'ils expriment clairement la foi et la doctrine de l'Eglise catholique". MGR.PAUL

YOUSSEF MATAR, ARCHEVEQUE MARONITE DE BEYROUTH (LIBAN)

"La responsabilité des puissances occidentales: celles-ci ont commis des injustices et des erreurs historiques à l'encontre du Moyen-Orient. Elles devraient aussi les réparer en levant ces injustices dont souffrent des peuples entiers, surtout le peuple palestinien. Les chrétiens de cette région qui étaient injustement identifiés à eux, bénéficieraient de ces réparations grâce à une cohésion avec leurs frères... La responsabilité des chrétiens occidentaux et du monde: solidaires de leurs frères du Moyen-Orient, les chrétiens occidentaux et du monde doivent connaître davantage leurs frères du Moyen-Orient pour être mieux solidaires de leurs causes. Ils doivent aussi exercer une pression sur l'opinion publique chez eux comme sur leurs gouvernants pour rétablir la justice dans les relations avec le Moyen-Orient et l'islam, et aider à libérer le monde du fondamentalisme et le conduire à la modération". |

*********************************

Amis du Diocèse du Sahara (ADS)

Accueil