Amis

du Diocèse du Sahara

(ADS)

Accueil/sommaire

****

24 OCTOBRE 2009

La Secrétairerie générale du Synode des Évêques est autorisée à publier la version non officielle

des Propositions de la II° Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques

****************************************

****

|

|

************

LISTE FINALE DES

PROPOSITIONS24 OCTOBRE 2009

La Secrétairerie générale du Synode des Évêques est autorisée à publier la version non officielle

des Propositions de la II° Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques

****************************************

**********************************

| Premières photos du Synode |

| Intervention

de

Mgr Rault au Synode Africain le 7/10/09 |

| Intervention de Pt.Fr Armand.Garin |

Site

ADA :

www.ada.asso.dz.

Site

ADS

: http://amisdiocesesahara.free.fr

Site

ADS

: http://amisdiocesesahara.free.fr

CHRONIQUE SYNODALE. N° 2

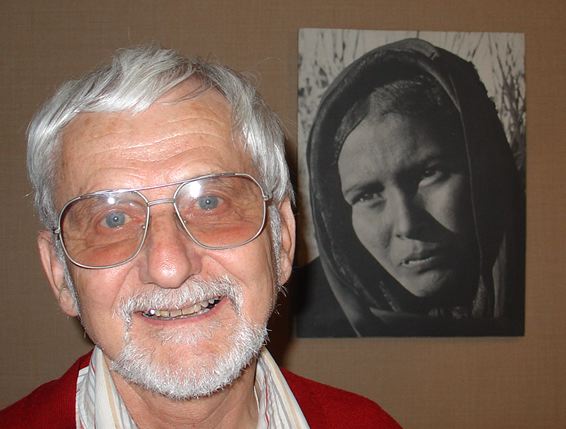

par Mgr Claude Rault.

Evêque de Laghouat-Ghardaia.

Délégué de la CERNA pour le Synode.

* * *

De Rome. Le 8 octobre 2009

Bien chers Amis,

Nous y sommes ! Non seulement les quatre évêques du Maghreb mentionnés dans la première chronique, mais aussi le Pt Fr. Armand Garin, Pt Fr de Jésus d’Annaba, en tant qu’invité.

Vous m’excuserez de ne pas vous faire une relation de toutes les interventions, dont certaines sont vraiment remarquables il est vrai. Elles se sont succédées, depuis l’homélie du Pape lors de la messe d’ouverture à St Pierre, jusqu’aux exposés qui jalonnent nos journées. Vous pouvez vous les procurer facilement en allant sur le site Internet :

http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/sinodo_index_fr.htm

Autrement… il me faudrait déjà vous envoyer une encyclopédie !

Mon intention est plutôt de vous donner « sur le vif » un écho de cette Assemblée, avec quelques réflexions sur son déroulement.

-Tout d’abord un Synode n’est pas un Concile (ce que certains évêques d’Afrique avaient déjà appelé de leurs vœux voici quelques années). C’est une Assemblée collégiale réunie autour du Pape, composée d’un certain nombre d’évêques, majoritairement Africains.

Les participants sont :

-soit membres de droit (par exemple les évêques Présidents des Conférences Episcopales Africaines),

-soit élus par leurs « Compagnons Evêques » au sein des différentes Conférences Episcopales,

-soit Présidents des différents « Dicastères » (ou « Services ») de l’Eglise Universelle présents à Rome.

Ils peuvent aussi être choisis par le Saint Père pour redonner un certain équilibre à l’Assemblée. Par exemple, il faut que tous les pays soient représentés, même si un évêque de ce pays n’est pas « membre de droit ».

Aux Evêques, il faut ajouter un certain nombre de Laïcs, de Religieux, et de Religieuses choisis aussi par le St Père. La plupart sont issus de l’Afrique ou travaillent pour l’Afrique.

Cela fait donc une Assemblée consistante de plus de plus de 240 Evêques (qui seuls sont électeurs) et de plus de 100 membres invités ou simples observateurs.

Cette Assemblée collégiale est d’abord informative et consultative (contrairement à un Concile qui est normatif). Elle a pour but de resserrer les liens de communion des évêques entre eux et avec le successeur de Pierre, d’échanger sur la situation présente de l’Afrique et de l’Eglise en Afrique sur ce thème si actuel de la Réconciliation, de la Justice et de la Paix.

L’Assemblée du Synode fera une déclaration finale, et elle présentera au Pape un certain nombre de propositions en vue de la publication d’un document qui fera autorité, (Cf. « L’Eglise en Afrique » de Jean Paul II, mais qui est paru… un an et demi après la fin du Premier Synode pour l’Afrique.)

-Nous sommes entrés dans cette grande Aventure par l’Eucharistie solennelle présidée par le Pape Benoît XVI à St Pierre de Rome le dimanche 4 octobre. Je dois dire que cette Liturgie était impressionnante. Voir autour du Successeur de Pierre un tel nombre de Pasteurs et de Membres de l’Eglise d’Afrique ne pouvait qu’inviter à une Reconnaissance à Dieu pour son œuvre sur le Continent Africain, mais aussi à une remise de l’Avenir de l’Afrique entre Ses mains. L’homélie était bien sûr centrée sur cet événement. Je retiendrai ce passage, parce qu’il est signifiant pour la suite des interventions qui se sont déroulées ces jours-ci.

« Lorsque l’on parle des trésors de l’Afrique, notre pensée va immédiatement aux ressources dont est riche le continent et qui sont malheureusement devenues, et continuent parfois de l’être, une source d’exploitation, de conflit, de corruption. La Parole de Dieu nous fait au contraire nous tourner vers un autre patrimoine : le patrimoine spirituel et culturel dont l’humanité a besoin encore plus que des matières premières » et il ajoute plus loin : «…l’Afrique présente un immense poumon spirituel, pour une humanité qui semble en crise de foi et d’espérance ».

Le lendemain lundi 5 octobre, nous nous retrouvions dans l’immense salle de travail du Synode, une vaste « aula » moderne, avec bien sûr traduction simultanée (en italien, français, anglais et portugais), micros pour les interventions personnelles, grand écran, etc.

Après un temps de prière commune, présentation a été faite de la Commission du Synode, présidée par le St Père assisté du Cardinal Arinze (de la Curie Romaine), du Cardinal Sarr (Arch. De Dakar), et du Cardinal Napier (Arch. De Durban).

Le Secrétaire Général, Mgr Nikola Eterovic, nous a globalement présenté le programme, avec dans un exposé concis du travail qui nous attend, ceci en lien avec le précédent Synode de 1994.

Puis le Cardinal Peter Kodwo (de Cape Cost) a pris la parole, montrant le chemin fait depuis le premier Synode, donnant des précisions sociopolitiques et économiques sur le Continent Africain et sur l’Eglise en Afrique. Son exposé était accompagné d’une réflexion biblique sur la « Réconciliation, la Justice et la Paix » qu’il vaudra la peine d’approfondir.

L’après-midi de ce premier jour, la parole a été d’abord donnée aux délégués invités des différents Continents.

Puis nous avons entendu une solide conférence donnée par Mgr Laurent Monsengwo (Kinshasa) dont le thème était une réflexion sur « Ecclésia in Africa », le Document du Pape Jean Paul II écrit à la suite du Synode de 94. Cette conférence a été suivie, comme chaque soir (entre 18 et 19 h.) d’un débat libre sur les conférences données.

Le mardi matin (6 oct.), nous avons commencé par les élections pour la commission de rédaction des propositions finales (l’électronique rend les choses plus faciles mais ne donne pas nécessairement tout de suite la majorité des voix…). Les élections seront donc reprises plus tard.

La journée a été consacrée au « DEBAT GENERAL » qui s’est achevé le soir par les interventions libres qui ont lieu chaque soir entre 6 et 7 h. Ce que l’on appelle « débat général » est en fait une prise de parole de 5 minutes par chaque membre du Synode. Vu le nombre que nous sommes… cela demande du temps… et nous n’avons pas encore fini !

Le mercredi matin (7 oct.) nous avons commencé un travail en groupe, l’Assemblée étant répartie en carrefours linguistiques. Ces carrefours ont pour but de dégager les sujets saillants qui seront soumis à l’Assemblée en vue des propositions finales. L’après-midi a été consacré à la continuation du « débat général » avec le programme habituel.

Ce jeudi 8 a commencé par l’élection du Comité de rédaction, qui s’est trouvé au complet et qui sera donc chargé de recueillir les données des Carrefours, et de la rédaction des propositions finales.

Demain vendredi, le programme annoncé est la poursuite du « Débat Général » pour toute la journée ! Nous exerçons longuement nos capacités d’écoute, mais je vous assure que c’est un exercice passionnant, même si les sujets fusent en ordre dispersé !

Les quatre évêques du Maghreb se sont exprimés : Mgr Maroun sur le « Dialogue entre chrétiens et musulmans », Mgr Landel sur « Les étudiants Africains et leur place dans nos Eglises », Mgr Martinelli sur « Les Migrants subsahariens, leurs conditions de vie et le soutien qu’ils trouvent dans notre Eglise », moi-même sur « Notre ancrage dans l’Eglise d’Afrique, et notre unité au défi de l’inter-culturalité ». Le Fr. Armand n’a pas encore pris la parole, mais je puis vous assurer que son intervention est prête ! Nos interventions ont été bien reçues, et que l’intérêt pour le Maghreb a trouvé un bon écho dans l’Assemblée, malgré notre petit nombre.

-Je voudrais maintenant vous partager – mais la tâche est difficile – ce que je puis retenir comme émergeant des dizaines d’interventions qui se sont succédées pendant ces derniers jours. Ce choix n’est évidemment pas exhaustif, je m’en excuse.

A de rares exceptions près, les intervenants ne se sont jamais égarés du sujet : « L’Eglise d’Afrique au service de la Réconciliation, de la Justice et de la Paix ». Certaines de ces interventions, venant de Pasteurs dont les pays sont aux prises avec l’injustice, la violence, la corruption, étaient même poignantes. La sincérité de ces rapports et l’engagement de beaucoup de ces Pasteurs ne font que rendre plus forts nos liens de communion.

Il faut prendre en compte la diversité des situations et des approches, voire même des « cultures » africaines. L’Eglise d’Afrique – comme le Continent d’ailleurs- est plurielle et s’exprime de cette façon, mais elle se veut unie et cette recherche de cohésion est un gage pour l’avenir. Les participants se sentent profondément engagés dans les propos qu’ils tiennent sur telle ou telle situation, n’hésitant pas à une remise en question profonde. « Il ne suffit pas de parler, il faut témoigner de ce que nous vivons », ont dit à peu près en ces termes un certain nombre d’évêques.

Venons-en maintenant à des thèmes récurrents, marquant les préoccupations majeures qui planent au dessus de notre Assemblée. Il ne s’agit là bien sûr d’un « premier déballage » si j’ose dire, comme un regard circulaire rapide qui englobe l’horizon. Les thèmes ne sont pas donnés par ordre d’importance… mais un peu dans le désordre où ils se trouvent énoncés.

1- Commençons par les maux dont souffre le Continent.

-La guerre. Elle n’est pas le fait de toute l’Afrique (certains conflits ont d’ailleurs trouvé une issue pacifique) mais beaucoup de pays s’y trouvent tragiquement engagés : soit une guerre entre nations, soit une guerre interne pour des raisons ethniques, économiques, avec même parfois un fond religieux. Ces guerres minent les pays qui les subissent, et ont pour corollaires pillages, viols, enrôlement des enfants comme soldats, division à l’intérieur des familles…

-Les migrations sont aussi une conséquence inévitable de la guerre et des pillages. L’Afrique connaît le triste sort de millions de réfugiés et de migrants pour des raisons de guerre, de politique, de sous-alimentation ou de violence !

-Le pillage de l’Afrique. C’est souvent sur les lieux de guerre qu’a lieu ce pillage à grande échelle, ce qui montre que les guerres elles-mêmes profitent à des pays d’Occident, ou d’extrême Orient qui sont souvent eux-mêmes les pourvoyeurs en armes de ces pays en guerre. Bien sûr ce pillage profite aussi largement à des autorités politiques complices ! Tout se tient !

-La dégradation progressive de la famille. La famille, sous l’effet de la mondialisation, de la pauvreté, des migrations, mais aussi des modèles empruntés ailleurs, connaît une crise profonde alors qu’elle était jusqu’ici un élément important du tissu social. Cette dégradation entraîne un certain nombre de maux que l’on peut imaginer : pauvreté et précarité, prostitution, migrations, pandémie du sida.

2-A quels défis l’Eglise est-elle affrontée?

-Tout d’abord à porter sur elle-même un regard de vérité, à une remise en cause de sa propre gouvernance et de sa pratique pastorale. Elle est indéniablement une force, une autorité fiable, mais se sent appelée à un regard plus vrai sur elle-même voire même à une profonde conversion. Elle ne peut être au service de la réconciliation, de la justice et de la paix que si elle-même travaille se purifier et à se convertir. Un courant d’autocritique traverse beaucoup de consciences ainsi qu’un appel à une plus grande vérité sur soi.

-A accepter de prendre le risque de la Parole. Nous avons senti dans l’Assemblée un appel au courage, au service, au don de sa vie. Et ce ne sont pas que des mots ! L’un des évêques présents, Mgr Maroy, de Bukavu, a dû quitter l’Assemblée pour rejoindre son Peuple aux prises avec la violence et les pillages. Combien d’agents pastoraux de touts milieux ont payé de leur vie la défense du pauvre, la dénonciation des injustices ?

-A former les Chrétiens, notamment les Dirigeants, à une gouvernance et des comportements qui respectent la Justice et le Droit. Cette formation d’ailleurs est prônée à toutes les échelles de la Société et de l’Eglise elle-même. Elle en a les moyens (catéchèse, formation des Laïcs, des Prêtres, des Religieux et Religieuses, sessions sur la justice sociale de l’Eglise…)

3- Quels « chantiers » se dessinent actuellement?

-Celui du Dialogue interreligieux. L’Eglise ne pourra être toute seule agent de réconciliation, de justice et de paix. Elle se doit de faire appel à tous ses partenaires croyants.

-Celui de la place de la femme dans l’Eglise et dans la Société. Jusqu’ici, elles n’ont pas encore eu l’occasion de s’exprimer.

-Celui de la dénonciation de la prolifération des armes, en lien avec le pillage des biens de l’Afrique.

-Celui d’une dotation de moyens pour être vraiment artisans de Justice, de Paix et de Réconciliation, moyens éclairés par la Parole de Dieu.

-Celui de la pandémie du Sida et de la situation sanitaire catastrophique de certains pays.

Voilà où nous en sommes de nos échanges, ce que j’ai pu en retirer. Encore une fois, je n’ai pas la prétention d’être exhaustif. Ce tableau peut vous sembler un peu noir, mais sur les tableaux noirs, on apprend à lire, à écrire. Il en est ainsi de la vie. L’Espérance est loin d’être absente de nos débats. Le premier signe est cette profonde solidarité et de communion, ce désir de sortie l’Afrique, ensemble, avec toutes les bonnes volontés qui ne manquent pas et qui souvent ne demandent qu’à être sollicitées. L’un des Pères du Synode disait « nous voyons poindre l’aube nouvelle, même si nous sommes encore dans la nuit » ! J’espère vous partager dans ma prochaine chronique les premières lueurs de l’Aube qui ne disent pas encore leur nom, mais qui peuvent être devinées dans le cœur de notre Assemblée.

Merci de prier pour nous, pour l’Afrique, pour l’Eglise d’Afrique que j’ai la grâce de découvrir dans sa souffrance, mais aussi dans sa beauté !

+Claude Rault.

+Claude Rault.

Evêque de Laghouat-Ghardaia.

Délégué de la CERNA pour le Synode.

Site

ADS

: http://amisdiocesesahara.free.fr

Site

ADS

: http://amisdiocesesahara.free.fr

CHRONIQUE SYNODALE. N° 2

par Mgr Claude Rault.

Evêque de Laghouat-Ghardaia.

Délégué de la CERNA pour le Synode.

* * *

NOTRE

EGLISE D’ALGERIE AU SYNODE AFRICAIN.

« L’Eglise en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix.

Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde (Mt 5,13-14)

« L’Eglise en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix.

Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde (Mt 5,13-14)

A

TOUS LES MEMBRES DE NOTRE EGLISE D’ALGERIE.

De Rome. Le 8 octobre 2009

Bien chers Amis,

Nous y sommes ! Non seulement les quatre évêques du Maghreb mentionnés dans la première chronique, mais aussi le Pt Fr. Armand Garin, Pt Fr de Jésus d’Annaba, en tant qu’invité.

Vous m’excuserez de ne pas vous faire une relation de toutes les interventions, dont certaines sont vraiment remarquables il est vrai. Elles se sont succédées, depuis l’homélie du Pape lors de la messe d’ouverture à St Pierre, jusqu’aux exposés qui jalonnent nos journées. Vous pouvez vous les procurer facilement en allant sur le site Internet :

http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/sinodo_index_fr.htm

Autrement… il me faudrait déjà vous envoyer une encyclopédie !

Mon intention est plutôt de vous donner « sur le vif » un écho de cette Assemblée, avec quelques réflexions sur son déroulement.

-Tout d’abord un Synode n’est pas un Concile (ce que certains évêques d’Afrique avaient déjà appelé de leurs vœux voici quelques années). C’est une Assemblée collégiale réunie autour du Pape, composée d’un certain nombre d’évêques, majoritairement Africains.

Les participants sont :

-soit membres de droit (par exemple les évêques Présidents des Conférences Episcopales Africaines),

-soit élus par leurs « Compagnons Evêques » au sein des différentes Conférences Episcopales,

-soit Présidents des différents « Dicastères » (ou « Services ») de l’Eglise Universelle présents à Rome.

Ils peuvent aussi être choisis par le Saint Père pour redonner un certain équilibre à l’Assemblée. Par exemple, il faut que tous les pays soient représentés, même si un évêque de ce pays n’est pas « membre de droit ».

Aux Evêques, il faut ajouter un certain nombre de Laïcs, de Religieux, et de Religieuses choisis aussi par le St Père. La plupart sont issus de l’Afrique ou travaillent pour l’Afrique.

Cela fait donc une Assemblée consistante de plus de plus de 240 Evêques (qui seuls sont électeurs) et de plus de 100 membres invités ou simples observateurs.

Cette Assemblée collégiale est d’abord informative et consultative (contrairement à un Concile qui est normatif). Elle a pour but de resserrer les liens de communion des évêques entre eux et avec le successeur de Pierre, d’échanger sur la situation présente de l’Afrique et de l’Eglise en Afrique sur ce thème si actuel de la Réconciliation, de la Justice et de la Paix.

L’Assemblée du Synode fera une déclaration finale, et elle présentera au Pape un certain nombre de propositions en vue de la publication d’un document qui fera autorité, (Cf. « L’Eglise en Afrique » de Jean Paul II, mais qui est paru… un an et demi après la fin du Premier Synode pour l’Afrique.)

-Nous sommes entrés dans cette grande Aventure par l’Eucharistie solennelle présidée par le Pape Benoît XVI à St Pierre de Rome le dimanche 4 octobre. Je dois dire que cette Liturgie était impressionnante. Voir autour du Successeur de Pierre un tel nombre de Pasteurs et de Membres de l’Eglise d’Afrique ne pouvait qu’inviter à une Reconnaissance à Dieu pour son œuvre sur le Continent Africain, mais aussi à une remise de l’Avenir de l’Afrique entre Ses mains. L’homélie était bien sûr centrée sur cet événement. Je retiendrai ce passage, parce qu’il est signifiant pour la suite des interventions qui se sont déroulées ces jours-ci.

« Lorsque l’on parle des trésors de l’Afrique, notre pensée va immédiatement aux ressources dont est riche le continent et qui sont malheureusement devenues, et continuent parfois de l’être, une source d’exploitation, de conflit, de corruption. La Parole de Dieu nous fait au contraire nous tourner vers un autre patrimoine : le patrimoine spirituel et culturel dont l’humanité a besoin encore plus que des matières premières » et il ajoute plus loin : «…l’Afrique présente un immense poumon spirituel, pour une humanité qui semble en crise de foi et d’espérance ».

Le lendemain lundi 5 octobre, nous nous retrouvions dans l’immense salle de travail du Synode, une vaste « aula » moderne, avec bien sûr traduction simultanée (en italien, français, anglais et portugais), micros pour les interventions personnelles, grand écran, etc.

Après un temps de prière commune, présentation a été faite de la Commission du Synode, présidée par le St Père assisté du Cardinal Arinze (de la Curie Romaine), du Cardinal Sarr (Arch. De Dakar), et du Cardinal Napier (Arch. De Durban).

Le Secrétaire Général, Mgr Nikola Eterovic, nous a globalement présenté le programme, avec dans un exposé concis du travail qui nous attend, ceci en lien avec le précédent Synode de 1994.

Puis le Cardinal Peter Kodwo (de Cape Cost) a pris la parole, montrant le chemin fait depuis le premier Synode, donnant des précisions sociopolitiques et économiques sur le Continent Africain et sur l’Eglise en Afrique. Son exposé était accompagné d’une réflexion biblique sur la « Réconciliation, la Justice et la Paix » qu’il vaudra la peine d’approfondir.

L’après-midi de ce premier jour, la parole a été d’abord donnée aux délégués invités des différents Continents.

Puis nous avons entendu une solide conférence donnée par Mgr Laurent Monsengwo (Kinshasa) dont le thème était une réflexion sur « Ecclésia in Africa », le Document du Pape Jean Paul II écrit à la suite du Synode de 94. Cette conférence a été suivie, comme chaque soir (entre 18 et 19 h.) d’un débat libre sur les conférences données.

Le mardi matin (6 oct.), nous avons commencé par les élections pour la commission de rédaction des propositions finales (l’électronique rend les choses plus faciles mais ne donne pas nécessairement tout de suite la majorité des voix…). Les élections seront donc reprises plus tard.

La journée a été consacrée au « DEBAT GENERAL » qui s’est achevé le soir par les interventions libres qui ont lieu chaque soir entre 6 et 7 h. Ce que l’on appelle « débat général » est en fait une prise de parole de 5 minutes par chaque membre du Synode. Vu le nombre que nous sommes… cela demande du temps… et nous n’avons pas encore fini !

Le mercredi matin (7 oct.) nous avons commencé un travail en groupe, l’Assemblée étant répartie en carrefours linguistiques. Ces carrefours ont pour but de dégager les sujets saillants qui seront soumis à l’Assemblée en vue des propositions finales. L’après-midi a été consacré à la continuation du « débat général » avec le programme habituel.

Ce jeudi 8 a commencé par l’élection du Comité de rédaction, qui s’est trouvé au complet et qui sera donc chargé de recueillir les données des Carrefours, et de la rédaction des propositions finales.

Demain vendredi, le programme annoncé est la poursuite du « Débat Général » pour toute la journée ! Nous exerçons longuement nos capacités d’écoute, mais je vous assure que c’est un exercice passionnant, même si les sujets fusent en ordre dispersé !

Les quatre évêques du Maghreb se sont exprimés : Mgr Maroun sur le « Dialogue entre chrétiens et musulmans », Mgr Landel sur « Les étudiants Africains et leur place dans nos Eglises », Mgr Martinelli sur « Les Migrants subsahariens, leurs conditions de vie et le soutien qu’ils trouvent dans notre Eglise », moi-même sur « Notre ancrage dans l’Eglise d’Afrique, et notre unité au défi de l’inter-culturalité ». Le Fr. Armand n’a pas encore pris la parole, mais je puis vous assurer que son intervention est prête ! Nos interventions ont été bien reçues, et que l’intérêt pour le Maghreb a trouvé un bon écho dans l’Assemblée, malgré notre petit nombre.

-Je voudrais maintenant vous partager – mais la tâche est difficile – ce que je puis retenir comme émergeant des dizaines d’interventions qui se sont succédées pendant ces derniers jours. Ce choix n’est évidemment pas exhaustif, je m’en excuse.

A de rares exceptions près, les intervenants ne se sont jamais égarés du sujet : « L’Eglise d’Afrique au service de la Réconciliation, de la Justice et de la Paix ». Certaines de ces interventions, venant de Pasteurs dont les pays sont aux prises avec l’injustice, la violence, la corruption, étaient même poignantes. La sincérité de ces rapports et l’engagement de beaucoup de ces Pasteurs ne font que rendre plus forts nos liens de communion.

Il faut prendre en compte la diversité des situations et des approches, voire même des « cultures » africaines. L’Eglise d’Afrique – comme le Continent d’ailleurs- est plurielle et s’exprime de cette façon, mais elle se veut unie et cette recherche de cohésion est un gage pour l’avenir. Les participants se sentent profondément engagés dans les propos qu’ils tiennent sur telle ou telle situation, n’hésitant pas à une remise en question profonde. « Il ne suffit pas de parler, il faut témoigner de ce que nous vivons », ont dit à peu près en ces termes un certain nombre d’évêques.

Venons-en maintenant à des thèmes récurrents, marquant les préoccupations majeures qui planent au dessus de notre Assemblée. Il ne s’agit là bien sûr d’un « premier déballage » si j’ose dire, comme un regard circulaire rapide qui englobe l’horizon. Les thèmes ne sont pas donnés par ordre d’importance… mais un peu dans le désordre où ils se trouvent énoncés.

1- Commençons par les maux dont souffre le Continent.

-La guerre. Elle n’est pas le fait de toute l’Afrique (certains conflits ont d’ailleurs trouvé une issue pacifique) mais beaucoup de pays s’y trouvent tragiquement engagés : soit une guerre entre nations, soit une guerre interne pour des raisons ethniques, économiques, avec même parfois un fond religieux. Ces guerres minent les pays qui les subissent, et ont pour corollaires pillages, viols, enrôlement des enfants comme soldats, division à l’intérieur des familles…

-Les migrations sont aussi une conséquence inévitable de la guerre et des pillages. L’Afrique connaît le triste sort de millions de réfugiés et de migrants pour des raisons de guerre, de politique, de sous-alimentation ou de violence !

-Le pillage de l’Afrique. C’est souvent sur les lieux de guerre qu’a lieu ce pillage à grande échelle, ce qui montre que les guerres elles-mêmes profitent à des pays d’Occident, ou d’extrême Orient qui sont souvent eux-mêmes les pourvoyeurs en armes de ces pays en guerre. Bien sûr ce pillage profite aussi largement à des autorités politiques complices ! Tout se tient !

-La dégradation progressive de la famille. La famille, sous l’effet de la mondialisation, de la pauvreté, des migrations, mais aussi des modèles empruntés ailleurs, connaît une crise profonde alors qu’elle était jusqu’ici un élément important du tissu social. Cette dégradation entraîne un certain nombre de maux que l’on peut imaginer : pauvreté et précarité, prostitution, migrations, pandémie du sida.

2-A quels défis l’Eglise est-elle affrontée?

-Tout d’abord à porter sur elle-même un regard de vérité, à une remise en cause de sa propre gouvernance et de sa pratique pastorale. Elle est indéniablement une force, une autorité fiable, mais se sent appelée à un regard plus vrai sur elle-même voire même à une profonde conversion. Elle ne peut être au service de la réconciliation, de la justice et de la paix que si elle-même travaille se purifier et à se convertir. Un courant d’autocritique traverse beaucoup de consciences ainsi qu’un appel à une plus grande vérité sur soi.

-A accepter de prendre le risque de la Parole. Nous avons senti dans l’Assemblée un appel au courage, au service, au don de sa vie. Et ce ne sont pas que des mots ! L’un des évêques présents, Mgr Maroy, de Bukavu, a dû quitter l’Assemblée pour rejoindre son Peuple aux prises avec la violence et les pillages. Combien d’agents pastoraux de touts milieux ont payé de leur vie la défense du pauvre, la dénonciation des injustices ?

-A former les Chrétiens, notamment les Dirigeants, à une gouvernance et des comportements qui respectent la Justice et le Droit. Cette formation d’ailleurs est prônée à toutes les échelles de la Société et de l’Eglise elle-même. Elle en a les moyens (catéchèse, formation des Laïcs, des Prêtres, des Religieux et Religieuses, sessions sur la justice sociale de l’Eglise…)

3- Quels « chantiers » se dessinent actuellement?

-Celui du Dialogue interreligieux. L’Eglise ne pourra être toute seule agent de réconciliation, de justice et de paix. Elle se doit de faire appel à tous ses partenaires croyants.

-Celui de la place de la femme dans l’Eglise et dans la Société. Jusqu’ici, elles n’ont pas encore eu l’occasion de s’exprimer.

-Celui de la dénonciation de la prolifération des armes, en lien avec le pillage des biens de l’Afrique.

-Celui d’une dotation de moyens pour être vraiment artisans de Justice, de Paix et de Réconciliation, moyens éclairés par la Parole de Dieu.

-Celui de la pandémie du Sida et de la situation sanitaire catastrophique de certains pays.

Voilà où nous en sommes de nos échanges, ce que j’ai pu en retirer. Encore une fois, je n’ai pas la prétention d’être exhaustif. Ce tableau peut vous sembler un peu noir, mais sur les tableaux noirs, on apprend à lire, à écrire. Il en est ainsi de la vie. L’Espérance est loin d’être absente de nos débats. Le premier signe est cette profonde solidarité et de communion, ce désir de sortie l’Afrique, ensemble, avec toutes les bonnes volontés qui ne manquent pas et qui souvent ne demandent qu’à être sollicitées. L’un des Pères du Synode disait « nous voyons poindre l’aube nouvelle, même si nous sommes encore dans la nuit » ! J’espère vous partager dans ma prochaine chronique les premières lueurs de l’Aube qui ne disent pas encore leur nom, mais qui peuvent être devinées dans le cœur de notre Assemblée.

Merci de prier pour nous, pour l’Afrique, pour l’Eglise d’Afrique que j’ai la grâce de découvrir dans sa souffrance, mais aussi dans sa beauté !

+Claude Rault.

+Claude Rault.Evêque de Laghouat-Ghardaia.

Délégué de la CERNA pour le Synode.

LA CANONISATION DE

JEANNE JUGAN,

FONDATRICE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES

AURA LIEU DIMANCHE PROCHAIN 11 OCTOBRE 2009 A ST PIERRE.

NOUS SAVONS L’ŒUVRE ET LE SERVICE ACCOMPLIS PAR LES PETITES SŒURS DES PAUVRES. CE SERA UN BEAU MOMENT DE COMMUNION.

********

LISTE FINALE DES PROPOSITIONS

24 OCTOBRE 2009

La Secrétairerie générale du Synode des Évêques est autorisée à publier la version non officielle

des Propositions de la II° Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques

***************************************************

Amis du Diocèse du Sahara (ADS)

Accueil

FONDATRICE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES

AURA LIEU DIMANCHE PROCHAIN 11 OCTOBRE 2009 A ST PIERRE.

NOUS SAVONS L’ŒUVRE ET LE SERVICE ACCOMPLIS PAR LES PETITES SŒURS DES PAUVRES. CE SERA UN BEAU MOMENT DE COMMUNION.

Télécharger

la

chronique N°2 sous format pdf.

=============================================================

=============================================================

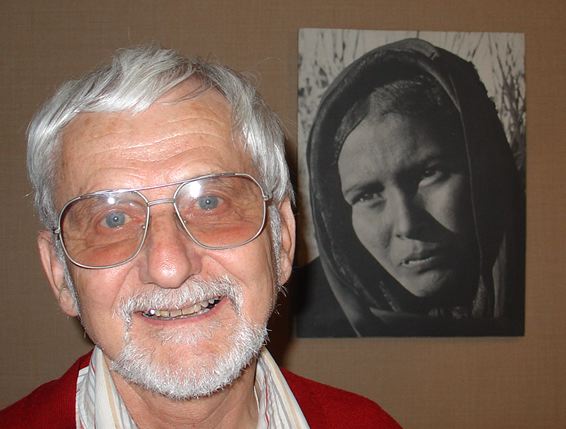

Salle plenière |

Mgr Rault et Pt Fr. Armand Garin se rendent au Synode |

|

| 11/10/2009 17:12 In

LA CROIX Le

diagnostic sans complaisance des

évêques pour l’Afrique

|

| La première semaine de l’assemblée spéciale du Synode pour l’Afrique a vu se succéder les interventions des évêques, dessinant quelques grands axes qui vont désormais être discutés par groupes linguistiques |

L’assemblée synodale a permis, lors de cette première semaine, à un maximum de participants de s’exprimer, soit en cinq minutes pour l’intervention préparée à laquelle chacun a droit, soit en trois minutes en fin de journée lors du temps d’échanges libres. De ces débats, auxquels Benoît XVI a assisté attentivement toute la semaine, commencent à se dégager quelques lignes de fond. Faire face aux dérives de l’Occident L’évolution de l’Occident et la perte de ses valeurs suscitent une réelle inquiétude chez les responsables catholiques d’Afrique. L’archevêque de Ouagadougou (Burkina Faso), Mgr Philippe Ouédraogo, a sonné la charge : « Nos communautés religieuses et humaines rejettent les pratiques légalisées de nombreux pays occidentaux chrétiens, tels l’avortement, l’homosexualité, l’euthanasie. Alors que le monde devient un village, les médias veulent imposer cette pensée unique occidentale. » Et de dénoncer le « tapage médiatique organisé » lors de la visite du pape au Cameroun et en Angola en mars, significatif selon lui d’une « tyrannie de la pensée unique ». Mgr Robert Sarah, ancien archevêque de Conakry (Guinée) et secrétaire de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, a averti : « L’Afrique doit se protéger de la contamination du cynisme intellectuel de l’Occident. Il est de notre responsabilité pastorale d’éclairer la conscience des Africains quant aux dangers de cette idéologie meurtrière. » S’attaquer aux problèmes internes à l’Église « La tension couve au sein de certaines de nos paroisses en raison de différences ethniques et linguistiques. » C’est l’évêque de Gweru (Zimbabwe), Mgr Martin Munyanyi, qui fait ce constat. Plusieurs pères déplorent les « tendances tribalisantes et ethnicisantes » dans l’Église en Afrique. Au point que Mgr Valentin Masengo, évêque de Kabinda (RD-Congo), recommande que « l’on nomme les personnes sans se laisser conditionner par leur appartenance tribale et ethnique ». De son côté, le cardinal Francis Arinze, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et président délégué du Synode, a recommandé de « veiller à ce que les personnes consacrées, hommes et femmes, les catéchistes et les employés de paroisses soient correctement rétribués » ; de plus, les curés ne doivent pas « considérer les offrandes comme destinées au seul clergé, mais aux pauvres et à l’Église en général ». Archevêque de Johannesburg et président de la Conférence épiscopale d’Afrique du Sud, Mgr Joseph Tlhagale va plus loin : « Le défi le plus critique lancé à l’Église en Afrique est le manque de volonté collective pour mettre en œuvre les résolutions prises. » Si bien que, selon lui, les conférences épiscopales régionales et continentales se découragent : « Nous sabotons nous-mêmes nos organisations. » Comprendre

la

croissance des sectes

Nombre de pères synodaux, surtout de pays

anglophones,

dénoncent le prosélytisme des

mouvements

évangéliques et

néopentecôtistes, souvent

« très agressifs », selon Mgr

Alfred Adewale

Martins, évêque d’Abeokuta (Nigeria).

Pour lui, ces

groupes « visent à abattre

l’Église catholique

» et en parlent comme d’une «

Église morte ».Face à « l’exode des catholiques » – selon Mgr Adriano Langa, évêque d’Inhambane (Mozambique) – vers ces groupes religieux « au style et langage étranges » qui attirent « ceux qui se sentent désavantagés », les évêques africains s’interrogent avec lucidité. « L’Église en Afrique ne doit-elle pas se mettre en cause dans sa gestion des fidèles, dans son exercice de l’autorité ? » interroge Mgr Joseph Aké Yapo, archevêque de Gagnoa et président de la Conférence épiscopale de Côte d’Ivoire. En

terre d’islam, au

service de tous

Face à la concision de l’Instrumentum

laboris sur l’islam,

plusieurs évêques ont insisté

sur leurs bonnes

relations avec le monde musulman. Ainsi, Mgr

Ambroise Ouédraogo,

évêque de Maradi (Niger), s’est

félicité de

la participation de l’archevêque de Niamey,

Mgr Michel

Cartatéguy (absent du Synode pour cette

raison), au

comité national de prévention des

conflits, ce qui

« en dit long sur l’estime et la

crédibilité que

les autorités politiques reconnaissent

à l’Église

au Niger ».L’évêque de Nouakchott, Mgr Martin Albert Happe, a expliqué qu’en Mauritanie, où tous les habitants sont musulmans et tous les catholiques sont des étrangers, Caritas emploie 120 personnes, dont 110 musulmans. Mgr Claude Rault, évêque de Laghouat (Algérie), a cependant signalé « une relation difficile entre le monde arabe et le monde africain, due en grande partie à l’esclavage, qui n’a pas été, hélas, le seul fait des Occidentaux ». Et Mgr Vincent Landel, archevêque de Rabat (Maroc) et président de la Conférence épiscopale régionale du nord de l’Afrique (Cerna), a évoqué les « 30 000 étudiants subsahariens au Maghreb qui découvrent un monde où l’islam est sociétal et où il n’y a pratiquement pas de liberté religieuse ». Quant à Mgr Maroun Laham, évêque de Tunis, il a émis le souhait que les Églises minoritaires d’Afrique du Nord soient conviées à l’assemblée spéciale du Synode pour le Moyen-Orient, l’an prochain. Au côté des migrants Vicaire apostolique de Tripoli (Libye), Mgr Giovanni Martinelli a évoqué, comme d’autres évêques, les « 10 millions de déplacés, des migrants qui fuient la guerre et la pauvreté, et viennent en Libye où ils cherchent un travail ou le moyen de passer en Europe dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure et plus sûre ». Parlant d’un « exode », il a évoqué « les femmes contraintes à la prostitution et à l’esclavage, les hommes risquant la prison, la déportation ou pire, et n’ayant accès à aucune assistance légale et sanitaire ». Pour lui, dans un contexte musulman, leur accueil « rend crédible l’Église ». Une délégation s’est rendue mercredi matin 7 octobre au Capitole, pour rencontrer sur ce sujet le maire de Rome, Gianni Alemanno. Claire LESEGRETAIN et Frédéric MOUNIER, à Rome |

LISTE FINALE DES PROPOSITIONS

24 OCTOBRE 2009

La Secrétairerie générale du Synode des Évêques est autorisée à publier la version non officielle

des Propositions de la II° Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques

***************************************************

Amis du Diocèse du Sahara (ADS)

Accueil