Il n’était pas inutile de porter un regard

attentif sur ce monde saharien dans lequel nous vivons. C’est le nôtre,

c’est là que nous nous sommes incarnés, et que nous vivons

de notre mieux notre vocation évangélique.

Tâche un peu difficile et hasardeuse, je voudrais maintenant

vous dire " ce que j’ai vu et entendu " au sein de cette Eglise qui est

au Sahara. Je voudrais seulement être votre propre écho, voix

qui a traversé ce désert et qui cherche à y tracer un

chemin, comme le Baptiste l’a fait pour le Messie dont il était

indigne de dénouer les sandales.

|

La

vie des secteurs

Depuis très longtemps déjà,

la vitalité de ce Diocèse s’exprime et passe par les Secteurs.

Ils ont tous une physionomie différente, ont leur coloration géographique

et religieuse au gré des vocations qui s’y sont insérées.

|

- Le Secteur Ouest

– Saoura -

A Adrar, les Sœurs Maristes sont engagées dans la formation

féminine et enfantine, soit dans quelques villages pour la couture,

soit à la maison pour des cours de français. De son côté,

Philippe donne des cours dans la maison, et se taille un horaire bien rempli,

tout en assurant le service eucharistique pour la petite communauté

et celle de Timimoun.

A Timimoun, la communauté des Sœurs Blanches est bien enracinée

et offre ses services à des groupes de femmes pour la coupe – couture,

jusque dans quelques villages délaissés. L’une d’entre elles

visite des familles en difficulté, notamment en apportant un soin

particulier à des membres handicapés de ces familles.

A Beni Abbès, nous retrouvons deux Fraternités foucauldiennes,

les Petites Sœurs de Jésus et les Petits Frères de l’Evangile.

Je note la dimension plus contemplative de leur présence, qui les

amène à accueillir des personnes retraitantes, soit de leur

famille religieuse, soit des personnes de passage. Les Petites Sœurs vivent

leur enracinement à travers travaux et services, dont celui du jardin,

l’accueil du voisinage, et une aide à des jeunes femmes dans le cadre

du développement d’un petit artisanat local.

- Le Secteur Nord – Ouest -

Aïn Sefra a été fortement marqué par la

longue présence de François Cominardi. Très vite,

les Sœurs Missionnaires Franciscaines de Marie sont venues prendre le relais…

quatre femmes pour prendre la suite d’un seul homme, et quel homme ! Leur

jeunesse, leur esprit créatif, leur fera prendre des engagements

là où il y a rencontre des compétences et des appels.

Leur venue vient renforcer notre espérance.

A El Abiodh, les Petites Sœurs de Jésus ont dû peu à

peu abandonner la vie sous la tente. Elles rejoignent nombre de familles qui

ont fait comme elles sous la menace passée de l’insécurité,

et des mutations du nomadisme.

La Fraternité des Petits Frères s’est vue bien réduite

avec le départ du Fr. Haroun pour le centre d’accueil des Petites

Sœurs des Pauvres d’Oran. Un gros souci pour l’avenir de cette Fraternité,

qui ne sera pas renforcée, pour permettre aux deux Fraternités

de Tamanrasset et l’Assekrem d’assurer davantage leur avenir. Des appels

et des recherches sont faites pour une " trans-mission " ; ils sont restés

jusque là infructueux. Mais nous ne pouvons pas désespérer

!

- Le Secteur Centre -

El Goléa est célèbre pour son musée, et

surtout pour le " père fondateur " de ce musée qui n’est

plus à présenter. Nous recherchons auprès des autorités

locales comment lui assurer une succession. Il veille sur le tombeau de

Charles de Foucauld et sur l’église à qui l’on pourrait en

d’autres lieux donner le titre de Basilique !

La communauté des Sœurs Blanches n’en demeure pas moins célèbre.

Cette petite fourmilière s’active en ouvrant sa porte pour du soutien

scolaire, des cours de coupe-couture, un soutien à de jeunes filles

ou des enfants handicapés. L’une d’entre elles visite 26 familles

dont l’un des membres est handicapé. Nous avons un espoir de " trans-mission

" qui ne s’est concrétisé par la visite des Sœurs de la Charité

Maternelle de Blida. Espérons !

Ghardaia n’est plus à présenter. Cette année,

un jeune stagiaire est venu se joindre à la communauté des

Pères Blancs. Une communauté qui a accepté de devenir

" centre diocésain ", et qui fait face à l’accueil " tout

azimut " comme c’est écrit sur leur projet communautaire. Ajoutons

à cet accueil les cours donnés soit dans les salles du bas,

soit dans une Association en ville. La maison abrite aussi le Centre Culturel

de Documentation Saharienne, qui vient d’accueillir Benoît, un nouveau

collaborateur de la DCC.

Les Sœurs Blanches ont repris une option pour Ghardaia, et elles comptent

renforcer encore cette communauté. L’une d’entre elles est une veilleuse

attentive dans le service de la prière, comme elle l’a exprimé.

Une autre est la cheville ouvrière du " Service Caritas " du Diocèse.

Une autre est en train de se perfectionner en Arabe au " petit PISAI "

de Ouargla. Bientôt l’évêque va leur redonner tout l’espace

dont elles ont besoin pour s’étendre et aller habiter dans le nouvel

évêché.

Je profite de l’occasion pour remercier Miguel de son soutien pour

le suivi des travaux de l’évêché, qui s’ajoute à

d’autres en voie de réalisation ou en projets.

Nous avons encore parmi nous pour quelques mois Alain et Cécile,

venus servir notre Eglise diocésaine, dans le suivi de l’économat

et celui du secrétariat de l’évêché.

N’oublions pas notre " laïcat aux cheveux blancs ", qui continue

de mener parmi nous une retraite active auprès d’une population

qu’elles connaissent depuis de nombreuses années.

- Le Secteur Est -

A Touggourt, les Petites Sœurs de Jésus vivent toujours dans

le berceau de leur Fraternité, même si celle-ci a grandi

depuis le temps de Petite Sœur Madeleine. Cette Fraternité est

renforcée au gré du temps. Elle fait partie de ces lieux

d’enracinement dans la vie de Nazareth et dans la prière, qui sont

un don précieux pour notre communauté chrétienne

et aussi pour l’environnement.

Nous attendons avec empressement la nouvelle communauté des

PIME, fermement promise maintenant pour les mois à venir. Un membre

de la communauté devrait arriver en mai pour y passer quelques semaines.

Nous avons parmi nous Enzo et Franca, un couple d’Italiens, qui ont

proposé leur service pour déjà s’enraciner dans cette

oasis. Nous envisageons un projet de collaboration avec une Association

locale.

A Ouargla, les Petites Sœurs de St François ont vu le retour

de Gisèle et continuent aussi leur engagement dans le cadre de

la promotion féminine et à Ouargla et dans quelques villages.

La future maison des Pères Blancs est en train de sortir de

terre dans le Ksar. La communauté des Pères Blancs continue

ses activités orientées vers l’accueil et le soutien scolaire…

y compris dans les cours d’arabe proposés aux nouveaux arrivants !

Ils assurent aussi le service eucharistique de Hassi Messaoud. Nous

attendons la visite des Sœurs de l’Immaculata, de Rome, pour voir si une

présence continue peut être assurée par elles dans

l’avenir.

|

les liens en Eglise

|

les points forts de la vie communautaire

et de la vie des Secteurs

- Prière et Vie Eucharistique -

C’est un point de solidité et de communion très forte

qui marque notre vie communautaire, qui marque également la vie

des Secteurs. Nos évêques écrivaient à la suite

de l’Assemblée Inter diocésaine : " Le témoignage

d’une Eglise repose d’abord sur sa capacité à créer

des communautés dont les membres partagent l’amour de Dieu et donnent

un signe d’unité dans un monde souvent déchiré " (P.86)

Prière et Eucharistie sont le ciment de notre communion.

En cela, nous sentons bien notre proximité avec les communautés

primitives dont le point fort de rassemblement était la prière

et le partage du Pain. La vitalité de nos communautés tient

en grande partie à ce point central de l’Eucharistie, de quelque

façon qu’il soit vécu. Les sensibilités sont différentes

sur ce point, et ont pu s’exprimer dans les communautés religieuses

ou dans les Secteurs. Pour certains membres de notre Eglise, le besoin

de Eucharistie quotidienne est fortement ressenti. Pour d’autres, l’absence

voire même la rareté de l’Eucharistie quotidienne est une

occasion de renforcer une vie eucharistique qui s’étend bien au-delà

de la célébration. Nous avons sûrement besoin de mettre

en œuvre notre créativité liturgique. Il est certes difficile

de se renouveler. Nous vivons, par ailleurs, toujours entre deux

Eucharisties, et la qualité de cette vie eucharistique est toujours

à renforcer et à raviver.

La prière commune, notamment l’office, ou d’autres formes de

prière est aussi un point fort, là encore nous rejoignons

la nécessité de faire mémoire et de vitaliser ensemble

notre attachement commun au Seigneur en l’exprimant dans la louange et

la demande. En cela nous ressentons très fort l’expérience

même des hommes et des femmes de l’Islam pour lesquels l’axe de la

prière traverse le quotidien.

- Le partage -

Celui-ci est diversement pratiqué dans les Secteurs

et dans les communautés. Mais les rencontres de Secteurs sont des

temps forts pour beaucoup. Ces rencontres sont parfois exigeantes, et demandent

un déplacement géographique et un décentrement de

soi nécessaire. Le prix est à en payer, et beaucoup le font

avec un certain enthousiasme, d’autres en traînant un peu les jambes

(à cause des distances !), mais le simple fait de se retrouver trouve

toute sa valeur en soi. Il n’est pas toujours facile de trouver des " personnes

ressources " ou des thèmes appropriés, il nous faudra faire

œuvre de créativité sur ce point. Et les idées ne manquent

pas. Ces temps de partage et de convivialité sont indispensables pour

" faire Eglise " ensemble, aller au delà de l’espace souvent étroit

de nos communautés chrétiennes respectives, nous renouveler,

et nous exprimer concrètement cette solidarité et cette communion

qui étaient au cœur de l’Eglise primitive.

- Le sens de l’appartenance à une Eglise Diocésaine

-

Je crois qu’une réelle évolution s’est faite ces dernières

années, fruit d’un certain isolement des années difficiles,

fruit aussi de la prise de conscience de notre plus grande fragilité.

Le fait que vous soyez venus en nombre assez impressionnant est bien la

preuve d’une volonté de faire Eglise, de faire caravane dans une

communion plus grande.

Il nous faudra sans doute trouver des moyens, des relais, et au niveau

de la communication, et au niveau de l’entretien de la vitalité

des Secteurs pour soutenir cet élan. Je pense que le rôle joué

par les responsables de Secteurs est important sur ce point, non seulement

pour la vie des Secteurs, mais pour renforcer les liens de communion

au sein de l’équipe diocésaine.

Il serait intéressant et très utile que vous puissiez

manifester ce que vous attendez de votre responsable de Secteur pour pouvoir

lui donner un mandat plus clair, et pour qu’il (elle) ne soit pas la victime

choisie en cas de manque de communication et la concertation au niveau du

Secteur.

- Engagement dans le service de l’autre -

C’est aussi ce qui fait notre communion. Et je cite encore les Actes

de notre AID : " Une Eglise solidaire n’est pas seulement une Eglise qui

a des services de solidarité, c’est aussi une Eglise qui exprime

cette existence solidaire par toute sa vie et dont chaque membre se sent

et se veut proche de ses frères et de ses sœurs en humanité

" (P. 87).

Nous avons beau dire que nous voulons nous situer au niveau de la

qualité de l’être et de la relation, et cela a été

fortement noté lors de l’Assemblée Inter Diocésaine,

notre engagement au service de l’autre est un axe indispensable, une ouverture

capitale dans notre vie d’Eglise.

Cela n’est pas toujours perçu par nos visiteurs ou par ceux

qui nous observent ou nous interrogent sur les " raisons " de notre présence.

Notre qualité d’être s’articule avec notre service, si humble

soit-il. Nous ne pouvons vivre que dans un élan vers l’autre, et

cet élan se situe dans l’axe du service.

Notre souffrance est parfois de ne pouvoir rejoindre les plus pauvres

et les plus démunis, mais c’est vers eux que nous tendons. Et notre

surprise est de voir que souvent ce sont eux qui donnent un surcroît

de qualité à notre propre existence, et que nous leur sommes

nous-mêmes redevables de nous ramener à notre engagement évangélique.

C’est donc aussi dans le service de l’autre, du petit, du différent,

que nous trouvons notre point de communion, parce qu’en lui nous apprenons

à reconnaître l’invisible visage de Jésus lui-même.

- De vocations multiples à une vocation commune -

Ce qui nous caractérise, c’est notre grande diversité.

Et il est étonnant de voir que, malgré la diminution de notre

nombre – soyons réalistes – nous n’allons pas vers une sorte de

modèle unique. Et c’est heureux.

Parons du passé. Globalement… nous avions trois grands axes

de vocations : l’axe d’une vocation issue des grandes congrégations

missionnaires et apostoliques, celui des vocations issues de la spiritualité

de Charles de Foucauld, et celui, plus mouvant et divers des vocations laïques.

Je dirais même qu’il y avait des zones de partage et d’influence.

Je les appellerais (excusez –moi si je caricature… ) des petites " républiques

spirituelles indépendantes " qui, faute de moyens de communication,

et sans doute aussi en raison de la peur de perdre son identité,

avaient tendance à durcir le charisme, ou la vocation spécifique.

L’Evêque et le Vicaire Général, et parfois l’économe,

faisaient au gré de leur passage, le lien entre ces petites " républiques

" qui se géraient plus à partir de leurs responsables que

dans un souci de " faire caravane " avec les autres points de présence

du Diocèse.

L’institution de l’USMDA a sans conteste aidé les différentes

familles religieuses à se rencontrer.

Les réunions régulières du Conseil Presbytéral

ont été aussi un lien précieux.

Le Synode de notre Eglise en 1988 a fait beaucoup pour assouplir les

frontières.

L’entrée dans ce que nous appelons les " années noires

" a aussi, malgré le plus grand isolement donné un plus grand

esprit de famille à notre Diocèse.

L’Assemblée Inter Diocésaine a été une

occasion providentielle pour passer de " vocations multiples " un peu refermées

sur elles mêmes à une vocation ecclésiale commune

où peut se développer notre esprit de famille.

|

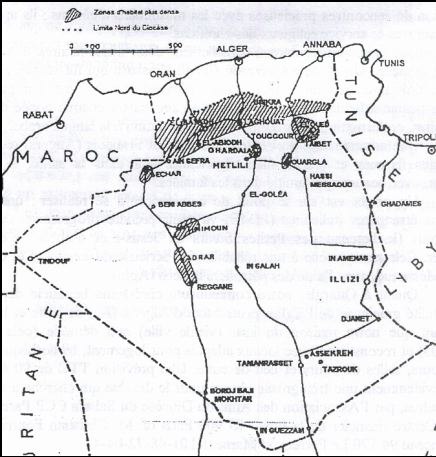

2- Notre Eglise

diocésaine au coeur de ce monde saharien: vie des secteurs &

liens en Eglise par Mgr

Claude Rault

|

Un regard sur ce monde où

nous vivons : le Sahara d' aujourd'hui

par Mgr Claude Rault

suite du propos de Mgr Claude Rault lors de l'assemblée

diocésaine: ENGAGEMENTS ET DÉFIS

suite du propos de Mgr Claude Rault lors de l'assemblée

diocésaine: ENGAGEMENTS ET DÉFIS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|

(cliquez sur les mots soulignées pour accéder

aux chapitres correspondants)

(cliquez sur les mots soulignées pour accéder

aux chapitres correspondants)